◆攻めの発注,攻めの在庫管理

技術が進歩し,さまざまなシステムが開発されることによって,売場の業務は便利になっている。これらの便利な道具を使いこなすことができれば,従来と比べてはるかに少ない投資で精度の高い業務が行えるはずである。しかし,一方では売場の人員が減り,パート・アルバイト化が進んだことで,売場における常識,基本項目の徹底が難しくなっているのも事実である。

ここでは,店舗における最も基本となる発注・在庫管理について,基本項目,および重点ポイントを改めて確認していく。(*すでに自動発注によって売場では発注しない、あるいはPOSデータや気象データなどのビッグデータ、AIを用いて発注を自動化することも技術的には難しくない時代になっている。しかし、発注をブラックボックスとしてその構造、メカニズムを現場の人間が全く知らないというのも困ったものである。)

1. 発注と在庫管理の基本の確認

1-1.在庫の意味・目的と在庫管理

(1)在庫の意味・目的

メーカーと違い,昔から小売業では『なぜ在庫が必要か?』ということを余り真剣に考えることはない。店を開くには店舗と商品が必要であり,『商品経営』という言葉があるように,どんな時でも商品在庫があることは当たり前であったからだろう。

しかし,EC(電子商取引)が普及し、個別店舗に在庫を持つことなく、商品販売を行う業態が一般化する今,改めて『なぜ在庫が必要か?』ということを見直すことで、発注や在庫管理を再考することも必要である。

在庫ゼロの生産システムとしては,トヨタのカンバン方式がジャスト・イン・タイムとしてよく知られている。

カンバン方式は,原材料・部品から完成品に至る総ての製造(社内外)を完全に同期化(タイミングを合わせる)することで中間にある仕掛かり在庫をなくす。しかし,製造途中で機械故障や不良品が発生し,計画通りに運営できなければ,複数の企業にまたがる製造ラインは止まり,多大な損害が生じる。少しでも,そのような可能性がある限り,損害を最小限に止めるために『トラブルが解消するまでの時間を凌げるだけの在庫』を各工程の中間に持つ必要がある(複数企業のまたがる場合は前工程にあたる企業が負担)。

通常,在庫の持つ機能(役割)は『欠品というトラブル=衝撃』に対する『クッションの役割=緩衝機能』というように説明される。

(2)小売業にとっての在庫・在庫管理

一方,小売業では『欠品』によって生じる衝撃はメーカーと違って目に見えにくい。多くの商品を扱い,しかも商品は時間と共に変化していく。例え商品の一部が一時的に欠品したとしても,そのうちに商品が入れ替わってしまったり,補充されたりするので,改めてお客に訊かれるまで誰も気が付かないということも珍しくない。

小売業における在庫と欠品の意味を整理すると,次のようになる。

メーカーが商品をつくるのには時間がかかるし,それを店舗に運ぶのにも時間がかかる。お客が『必要な商品』を『必要な時』に『必要な量』『適正な価格』で入手できるようにするためには,トヨタのカンバン方式のように,予めお客の要求を正確に予測して商品を手配するか,そうでなければ製造や輸送に要する時間,お客を待たせないだけの『在庫』を持つ必要がある。『お客が必要な商品を,必要な時,必要な量だけ,適正な価格で入手できるようにする』ことは,お店に買物に来るお客の要求を満足するために最低限必要となる条件である。

お客に対して満足感を与える度合いをお客に対するサービス・レベルという。サービス・レベルの中には,店舗がキレイであるとか,駐車場が何時でも待たずに入れる・停めやすい,あるいは,販売員が丁寧に応対する、…などということも含まれる。

もしも,お客が要求する商品がいつも欠品していれば,お客の得る満足度は低く,サービス・レベルは著しく低いということになる。このようなことが続けば,お客は他の店に行ってしまい,チャンス・ロス=売り逃しが発生するから,競合他社との差別化を図る上で重要な要件となる。

一方,いつ,どのような商品を,どのくらいの量,買いにくるか分からないお客に満足してもらうためには,たくさんの商品を仕入れ、在庫しておく必要がある。そのためには,たくさんの商品を置く広いスペースが必要であるし,商品を購入し,在庫するための莫大な資金も必要になる。しかし,広い売場にどんなにたくさんの商品を並べてみても,お客が必ずくるとは限らないし,商品も変化していくからお客の要求に100%応えることは不可能である。

したがって,お客に対するサービス・レベルを一定以上に保ちながら,なおかつ売場スペースや資金の効率(在庫という投資とそれによって得られる売上や利益のバランス)を考えた在庫の設定=在庫管理を的確に行っていく必要がある。

在庫管理では,一見相反するサービス・レベルと効率を上手くバランスさせる(トレード・オフ 取捨選択)ことが重要であり,そのためには,お客にとっての『必要な商品』『必要な時』『必要な量』『適正な価格』という『商品の売れ方(裏を返せばお客の買い方)』についてよく理解しておく必要がある。

1-2.発注の目的と発注手順

(1)発注の目的

発注は,商品の売れ行きに応じて,在庫する商品の入荷を決めるものであり,在庫管理を行う上でひじょうに重要な意味をもつ。

また、在庫と密接に関係する『発注』の意味・目的を考えると『発注とは,売場に必要な商品を,必要な時,必要な量,適正な価格で陳列・補充するための手続き』であり,『発注することによって,売上と在庫のバランスを一定に保つ』ことが目的である。したがって,発注商品,発注数量を決め,入力,送信することはあくまでも『発注』業務の手続きでしかなく,発注された商品が納品されたことを確認し,売場へ陳列・補充することで,はじめて発注の目的が達成される。

発注は,商品の売れ行きに応じて行う必要があり,発注の精度が悪いと売上と在庫のバランスが崩れて『欠品』や『過剰在庫』を引き起こす。

『欠品』や『過剰在庫』は,現象的には個々の商品の売上と在庫のバランスが崩れた状況を意味するが,それらが積み重なることで売場全体にさまざまな悪影響を及ぼす。

①欠品

欠品は,商品が『ない』状態を意味するが,『ない』状態にもさまざまなケースがある。

例えば,ⓐ商品は売場にないが,バックヤードにあり,品出しされていないケース,ⓑ商品が売場にもバックヤードにも全くないケース,ⓒ売場に商品はあるが,一定の基準量(最低在庫数量,あるいは最低陳列数量)を割り込んでいるケースなどである。

ⓐは,作業指示,作業スケジュールなどの問題が大きく,ⓑは売上予測や在庫設定,結果としての発注数量設定の問題によって発生する。いずれの場合も売場に商品がないということでは同じであり,チャンス・ロス(商品がないことで売上を上げる機会を逃す)が発生している。個々の商品で見れば,本来得られるはずの売上を逃しただけであるが,このような状況が繰返されることで,お客に対するサービス・レベルが低下し,店全体の客離れにつながる。

ⓒの場合は,次のような理由から欠品と見なす。

基本的に,たくさん商品があった方が売場で目立ち,購買意欲を刺激してよく売れる。売場に多少商品が残っていても最低陳列(在庫)数量を割り込んでしまうとボリューム感がなく,在庫がたくさんある状況よりも販売数量が減少する。販売数量が減少した分(実際には,実験などでデータを採り,そこから推測するしかない)をチャンス・ロスとみなせば,このような状況も欠品の一つのパターンということになる。

たとえば、刺身を買おうとした時、売場に2~3パックしか残っていないと、いかにも売れ残りのようであり、買うのを止めてしまう場合がある。このようなケースである

②過剰在庫

過剰在庫は,欠品とは逆に売上と在庫のバランスが崩れ,在庫が多すぎる状況である。

過剰在庫は,構造的に深刻な問題を数多く引き起こすことがよく知られている。

在庫が増えることで,売場に出ない商品がバックヤードに置かれ,商品鮮度が低下する。これらの商品が値下げにつながれば,荒利率の低下を招く。さらに,在庫が増えることで仕入が抑えられると,持っている在庫の内,よく売れる商品から在庫が減り,売れない商品ばかりがいつまでも残る。その結果、相対的に売れる商品の在庫比率が下がり,売れない商品の在庫比率が高まる。結局,全体的な在庫内容はさらに悪化し,売上、粗利まで低下する。

また,バックヤードに不良在庫が増えることで,ムダなハンドリング(物の取扱い)が増える。作業効率が低下するばかりでなく,商品在庫を確認する手間も増え,在庫を数え違えて余分に発注したり,逆に発注をもらすなど,発注の精度まで悪化する。

発注精度の悪さから生じた過剰在庫が,売上,荒利,作業効率の低下を招き,さらにめぐりめぐって,また発注精度を悪化させるという悪循環になると,抜け出すことが難しくなる。

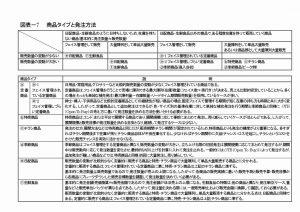

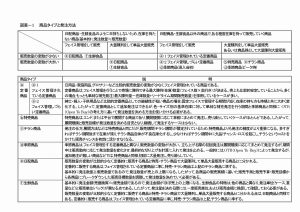

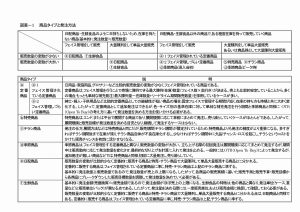

(2)商品のタイプによる発注方法の違い

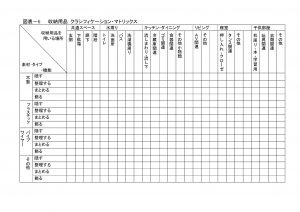

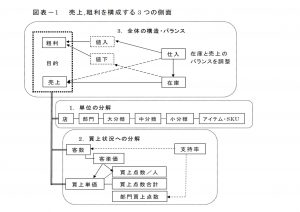

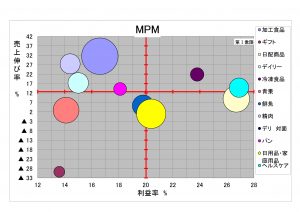

図表-1に示すように,商品にはさまざまなタイプがあり,タイプによって発注方法も異なる。ここでは,大きく定番商品(フェイス管理されている,フェイス管理しづらい),特売商品,チラシ商品,季節商品,日配商品,生鮮食品というように7つに分けて説明しているが,全体としては上の表のように,日配商品・生鮮食品のように日持ちせず,基本的にその日の内に売り切っていくような商品(在庫はゼロから2日分くらい)/在庫を持って販売していく商品というような在庫の持ち方,フェイス管理をして販売していく商品/大量陳列をして大量販売していく商品という販売方法,販売数量の変動が少ない商品/大きい商品という商品の売れ方の3つの切り口でパターンを分けることができる。

在庫の持ち方は,販売数量の変動の仕方,定番商品(フェイス管理)としての継続性,日持ち(D+α)≒在庫日数などの要素によって決まるので,その点に注意してパターン分けすると,それぞれの商品のもつ特徴が明確になり,発注,在庫管理上のポイントも分かりやすい。

(3)発注手順

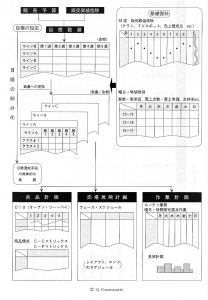

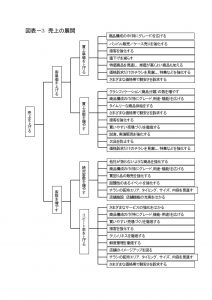

上記の商品パターンの内,一般的な発注の流れを知る上で最も基本となるフェイス管理されている定番商品について,発注手順を整理すると図表-2のようになる。

① 販売数量の予測

発注する商品は,将来販売する商品であり,発注時点では,どの商品がいくつ売れるかということは分かっていない。したがって,発注数量を決めるためには,将来の販売数量を予測する必要がある。

発注の精度が欠品や過剰在庫を引き起こすので,販売数量を予測する際には,地域のイベント,過去の売上,発注実績,関連商品の販売動向などを参考にし,予測の精度を高めるように工夫する。

② 在庫数量の確認

発注数量を決めるためには,販売数量の予測と共に発注時点での在庫数量を確認する必要がある。特に,在庫が売場とバックヤードなど2ヶ所以上に分散している場合,在庫数量を数え違う場合が考えられるので,あらかじめ商品整理をし,売場に出る商品についてはなるべく品出しすることで商品をまとめ,在庫数量を確認しやすくする。

③ 発注数量の決定

基本的に発注数量は,販売数量予測と現在ある在庫数量,リードタイム(発注から納品までに要する時間)期間中の販売数量予測から算出する。

ただし,商品のタイプにより,発注の仕方が異なるため,詳細は,別項で説明する。

④ 納品確認と品出し

発注は,売場に商品が陳列されてはじめて目的が達成される。したがって,発注業務は,発注後の納品確認,売場への品出しまでの一連のサイクルとしてとらえる必要がある。

1-3.補充発注とOTB( Open To Buy )

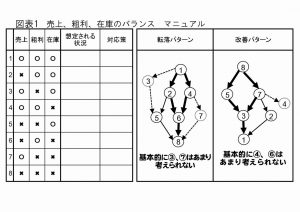

前項に示したように,発注には大きく分けて2つのタイプある。

フェイス管理されている定番商品を対象とした補充発注,販売数量の変動が大きく,フェイス管理しづらい定番商品や季節商品などを対象としたOTB( Open To Buy )である。

(1)補充発注

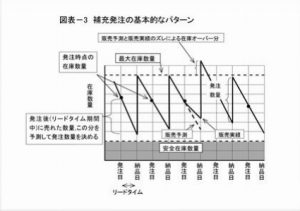

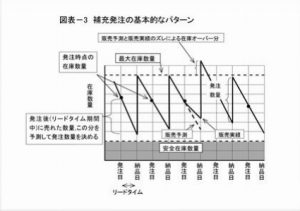

補充発注の対象となる商品は,比較的販売数量の変動が小さな商品が多く,図表-3に示すように欠品を予防するための安全在庫数量(これが最低在庫数量)と最大在庫数量を設定した上で運営する。

この 範囲内で在庫をコントロールすることで欠品と過剰在庫を予防する。

範囲内で在庫をコントロールすることで欠品と過剰在庫を予防する。

基本的に,発注数量の算出は,発注時点の在庫数量からリードタイム期間中に売れると予測される販売数量を引き,納品時点の在庫数量を算出する。この在庫数量と最大在庫数量との差が発注数量となる。

したがって,発注時点での販売予測と販売実績の差が生じれば,そのまま納品時点での在庫数量と最大在庫数量の差となって現れる。

在庫水準を下げ,発注時点における販売予測の精度を高めるために,リードタイムを短縮する仕組みづくりが盛んに行われている。しかし,一方では,年間で見ると,どんなに販売数量の変動が少ない商品でも週販数量で上下2倍以上の差があり,厳密に見た場合,現在用いている安全在庫数量,最大在庫数量という在庫基準自体が適正なものであるか否かという問題が残る。長年放置されている難しい問題であり,できる限り単純化して対応しているのが現状である。

(2) OTB( Open To Buy )

①OTB

OTBは,一般に仕入枠(発注)を管理することで,在庫をコントロールするための手法と説明されている。しかし,実際に使ってみると,仕入(発注)を増減する目的は『売上と在庫の関係をバランスよく維持する』ためであり,必ずしも在庫だけをコントロールしているわけではない。売上と在庫の関係が調和して変化していくように,売上の増減を在庫がうまくリードする。そのような状況を陰で演出すのが,仕入ということになる。

OTBは,金額をベースにして行う場合と数量をベースにして行う場合がある。

店,部門,大分類など単位が大きな場合には金額ベースで行い,中分類,小分類,アイテム・SKUというように対象とする単位が小さい場合には数量ベースを用いるなど単位の大きさによって使い分けるとよい。

ここでは,発注を前提としているので数量をベースにして説明をする。

②OTBのやり方

OTBは,季節商品など販売数量の変動が大きい商品で,在庫をある程度持つ商品を対象として用いる。売上ピーク時の欠品防止やピーク後の在庫の切り上げを上手く行うために用いると有効である。

OTBでは,商品を仕入れて販売し,残ったのが在庫というように,在庫を結果として捉えることはしない。

まず,はじめに売上計画ありきであり,在庫は商品を売るためにどれだけ商品を持つ必要があるか,という観点から設定する。仕入計画は,あくまでも売上計画と在庫計画から算出される結果でしかない。

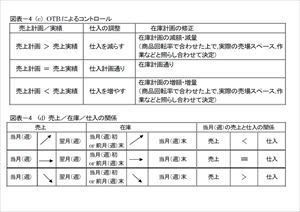

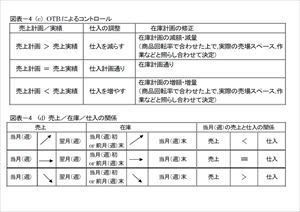

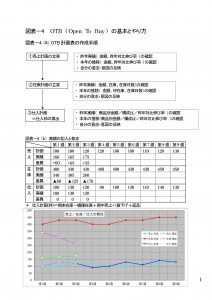

OTB計画の作成手順は,図表-4(a)に示すように,売上計画の立案,売上を達成するために必要となる在庫計画の立案,仕入計画(仕入枠)の算出,という手順で行なう。

実際には,図表-4(b)に示すように売上実績が計画とずれてくるので,それに伴って仕入計画や在庫計画も修正しないと在庫は売上計画/実績の差異に応じて増減する。

この差異は,計画を修正しない限り,事例のように累積して膨らみ,最後には取り返しがつかなくなる。

事例では,売上実績が計画を大きく超えているにもかかわらず,仕入は計画通りに行っている。結果として在庫実績は減り続け,最後には売上の低下を招くことが予測される。逆に,売上実績が計画を割り続けている場合には,仕入を計画通りに行えば,在庫は増え続けていくことになる。

事例では,売上実績が計画を大きく超えているにもかかわらず,仕入は計画通りに行っている。結果として在庫実績は減り続け,最後には売上の低下を招くことが予測される。逆に,売上実績が計画を割り続けている場合には,仕入を計画通りに行えば,在庫は増え続けていくことになる。

このように売上実績が当初の計画と大きくずれ込んだ場合,単に仕入計画を増減させることで在庫実績だけを当初の計画と合わせてみても,売上と在庫のバランス=商品回転率は当初の設定とは変わってしまう。したがって,単に仕入を修正するだけではなく,必要に応じて在庫計画も売上とバランスがとれるように修正する必要がある。

修正は,売上が変化したのと同じ比率で在庫計画を増減するようにすれば,商品回転率が当初計画と同じになる。あとは,このようにして計算上求めた在庫計画が売場スペースや売場作業から考えて実際的であるか否かを判断し,必要に応じて修正していく。売上が計画以上に好調であれば,商品回転率をより高めるように手を加えたり,逆の場合には,多少効率は落ちるが在庫の減らし方を押さえたりする。

これらの関係を整理したのが図表-4(c)である。

OTBを行う上で重要なことは, OTBの計画を立て,計画表に実績を埋め込んでいくことではなく,売上と在庫のバランスが時間と共に変化していく様子を計画という基準と照らし合わせて確認し,実際の売場運営の中で売上と在庫のバランスを維持し続けるように絶えず調整していくことである。

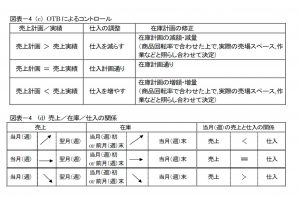

③売上/在庫/仕入の関係とOTBによるバランスの調整

③売上/在庫/仕入の関係とOTBによるバランスの調整

図表-4(d)は,時系列で変化する売上/在庫/仕入の関係を整理したものである。

当月(週)と翌月(週)の売上を比べた場合,当月(週)よりも翌月(週)の方が,売上が高い(↗),同じ(→),低い(↘)の3つのケースが考えられる。

それぞれの場合について在庫の持ち方を考えると,もしも売上が伸びるのであれば当月(週)初在庫よりも当月(週)末在庫を増やし,売上が変わらないのであれば当月(週)初在庫と当月(週)末在庫を同じに,売上が減るのであれば当月(週)初在庫よりも当月(週)末在庫を減らせばよい。

その時の売上と仕入の関係は,当月(週)初在庫よりも当月(週)末在庫を増やすのであれば,売上よりも仕入を増やし,当月(週)初在庫と当月(週)末在庫が同じであれば,売上と仕入を同じにし,当月(週)初在庫よりも当月(週)末在庫を減らすのであれば,売上より仕入を減らせばよい。

このように,売上の変化に応じて在庫を設定していけば自ずと仕入は決まってくる。

重要なことは,売上の変化をどのように想定するかであり,その時の在庫の持ち方をどのように設定するかである。

1-4.在庫数量の決め方と発注数量の決め方

在庫数量の決め方には,いろいろなやり方があり,絶対的な方法はない。先に述べたようにどんなに厳密な計算式を用いて算出したとしても,時間と共に変化する多種多様な商品総てについて検証することは不可能である。したがって,通常は,平均販売数量とリードタイム期間中の販売予測数量に単純な係数をかけて安全在庫数量と最大在庫数量を算出する場合が多い。

ここでは,比較的販売数量の変動が少ない,フェイス管理された定番商品を中心に説明する。

(1) 平均販売数量の算出

① 平均値とバラツキ

安全在庫数量と最大在庫数量を算出するためには,平均日販数量,あるいは平均週販数量を算出する。ただし,場合によっては単純に平均値を求めただけでは難しいケースもある。

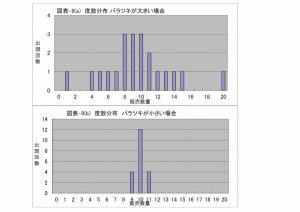

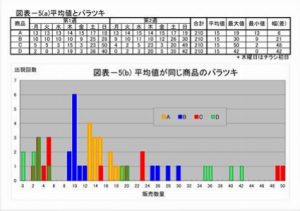

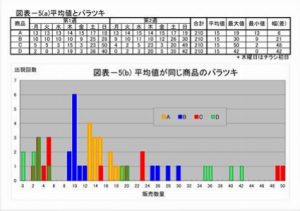

例えば,図表-5(a)に示すように商品A,B,C,Dの販売数量が推移した場合,総ての商品の平均値は同じ15である。しかし,図表-5(b)のグラフのように整理してみると,平均値は同じでも,販売数量のバラツキ方に大きな違いがあることがよく分かる。

商品Aは一番バラツキが小さく,13から19と総ての値が平均値15の近くに集中している。バラツキの大きい商品Cは2から50,商品Dは0から42と販売数量の分布する幅(差=最大値-最小値)が広く,しかも計算上の平均値が15であるにもかかわらず,実際に15近辺の販売数量を示すことはほとんどない。

商品Aは一番バラツキが小さく,13から19と総ての値が平均値15の近くに集中している。バラツキの大きい商品Cは2から50,商品Dは0から42と販売数量の分布する幅(差=最大値-最小値)が広く,しかも計算上の平均値が15であるにもかかわらず,実際に15近辺の販売数量を示すことはほとんどない。

このように,平均値だけでは商品が売れている様子を正確に捉えることは難しい。

したがって,在庫基準を設定する際には,図表-5(a)に示すように販売数量の平均値だけではなく,最大値,最小値,幅(差)を捉えておくとよい。さらに正確に状況を捉えようとすれば,図表-5(b)のようなグラフを作成する(実際に総ての商品についてやることは不可能であるので,代表的な商品だけでも,そのような形で捉えておくとよい)。

バラツキの大きい商品の場合,単純に販売数量の平均値を算出し,それに係数を掛けて安全在庫数量や最大在庫数量を算出しても欠品を起こす可能性がある。

曜日による特性などを捉え,より実態にあった在庫の設定をする必要がある。

② 平均日販数量/平均週販数量

平均日販数量を求めるのは,発注,納品が毎日,あるいは隔日(月水金,火木土)の場合である。平均値を算出するには,算出した数値が図表-5の事例のように無意味な数値にならないよう,土日やチラシの立ち上がりの曜日などは別に集計する必要がある。

平均週販数量を算出して用いるのは,発注が週1から2回の場合である。この場合には曜日による変動を見る必要がないが,月の上旬/中旬/下旬,あるいは第1週,第2週,…という変化を見ておく必要がある。また,祭日が入る場合,地域の行事が入る場合など通常とは異なる場合には,その分を考慮して取り扱う必要がある。

(2) 安全在庫数量と最大在庫数量の算出

隔日発注(例えば月水金),隔日納品(例えば火木土)の場合で考えると,リードタイムは1日,週3回発注のため1回の発注は2日分の売上をカバーする。

金曜発注は,土日月(+火;納品時間が開店前なら不要,夕方の場合は火曜分まで)分の発注が必要になる。

図表-5に示した商品Aは,土日やチラシの初日でもバラツキが少なく,平均値15に対して13から19の間でしか変化していない。このようにバラツキが少ない場合,販売数量の平均値をそのまま用いても問題はなく,安全在庫数量と最大在庫数量はもっとも単純な形で算出することができる。

販売数量が安定している事を前提とすると,2日に1回の発注,リードタイムが1日であるから,通常であれば平均日販数量の1日分15を安全在庫数量,最大在庫数量は3日分(安全在庫数量1日分+1回の発注2日分),45と設定することができる。

ただし,土曜納品時点では,前述のように土日月(+火;納品時間が開店前なら不要,夕方の場合は火曜分まで)までの分が加わり,瞬間的に80から90まで増加する。

難しいのは,商品Cや商品Dである。平日は全く売れていないが,チラシの初日や土日に集中して販売数量が増えており,平均日販数量15は全く意味を持たない。

厳密には,月火水金と木土日を分けて考え,別々に安全在庫数量と最大在庫数量を設定することが必要であるが,作業の手間を考えれば大きい方の値を基準にする方が実際的である。商品Cでは,安全在庫数量を木土の販売数量の25,最大在庫数量は多少多めに感じるかもしれないが,土日の最大販売数量(25+50)+月火の販売数量(土日は発注がなく,月曜発注,火曜納品)10+安全在庫数量25の110という値になる。

ただし,週の内,土曜納品時点の値であり,土日月火の販売数量25+50+5+5=85を引くと火曜納品時点では25と(安全在庫数量)という数値になる。

(3) 発注数量の算出

発注数量は,最大在庫数量-発注時点在庫数量+リードタイム期間中販売予測数量で求めることができる。

図表-5の商品Aの場合であれば,45-15(ここでは安全在庫数量と設定した数値)+15=30(ほぼ2日分の販売数量)が発注数量となる。販売数量が安定しているため,安全在庫数量をベースとして売れた数量だけ発注するという形になる。

商品Cでは,110-25(ここでは安全在庫数量と設定した数値)+5(平日の販売数量)

=90(月曜発注,火曜納品)となるが,実際には週の前半は木曜の売上に備えて30ぐらい在庫を持てば十分である。在庫を積み込むのは水曜発注,木曜納品からであり,金曜発注,土曜納品と合わせて土日分の在庫を積み増していけばよい。

2. 発注と在庫管理の実際 年末年始の状況とモレなく販売するためのポイント

年末年始に向け,発注・在庫管理のポイントを整理していくと次のようになる。

(1)売れ方による商品のタイプと特徴

商品の売れ方を見ていくと,いろいろなタイプがある。

季節的に売れる商品,地域行事や生活歳時によって売れる商品,気候に敏感に反応する商品,年間を通して安定して売れる商品,平日に売れる商品,土日祭日によく売れる商品,チラシに掲載するとよく売れる商品,エンドや平台で大量陳列するとよく売れる商品,客数に比例して売上が増減する商品,….などである。

また,フェイスが固定されず,売場づくりや売り方を工夫することで売上を伸ばせる『売り込み型の商品』,定番的に扱い,売場づくりや売り方を変えられない『待ち型の商品』というような分け方もできる。(図表-6 売れ方による商品のパターン ) *PDF表示

通常,年末年始になると重点商品の設定を行い,特定の商品について集中的に販売する。ギフト関連商品,大掃除関連商品,クリスマス関連商品,正月関連商品などである。難しいのは,特定の商品を大量に山積みすることはできても,それ以外の商品については逆に対応がおろそかになる点である。

年末年始に設定する重点商品は,季節や生活歳時によって売れる商品ばかりであり,『売り込み型の商品』が中心である。以前と比べれば集中して売れることが少なくなってはいるが,売場づくりの中では,いまだに圧倒的なウエイトを占めている。

モレやすいのは,客数に比例して売上が増減する商品の内,フェイス管理されている定番商品=待ち型の商品である。住居関連商品では日用品・家庭用品,食品では,生鮮食品,日配商品,菓子,調味料などにそのような商品がある。

フェイス管理されている定番商品=待ち型の商品は,客数が増えることで確実に売上が増すが,フェイスを拡大し,在庫数量を増やすことは難しい。通常時と同じ最大在庫数量であるケースがほとんどである。

年末年始という時期にどうしても避けたいのは,『売り込み型の商品』と『待ち型の商品』の特徴をよく理解せずに『売り込み型の商品』であるにもかかわらず,『待ち型の商品』のような対応をしてしまうことである。ただ商品を売場に積み上げてPOPを付けるだけで,お客に対して何も働きかけをしないのでは,大きな販売チャンスを逃してしまう。

『売り込み型の商品』は,商品構成,価格設定,販促,売場づくり,売り方などを工夫することで売上数量は変化し,状況次第では前年実績など全く参考にならないほど大きな変化を示すこともある。自分たちの工夫次第で如何様にも攻めることができる商品である。一方,『待ち型の商品』は,欠品を予防し,売上のモレを防ぐ守り型の対応になる。

それぞれの特徴をよく知り,的確な対応を採ることが重要である。

(2)OTBによる販売計画の立案と商品在庫の積み込み

①『売り込み型の商品』

生鮮食品,惣菜,日配商品,グロサリー,日用品・家庭用品,家電消耗品など大量陳列をし,集中販売をする商品は,商品構成,価格設定,販促,売場づくり,売り方などによって売上が大きく変わる『売り込み型の商品』である。

これらの商品は,発注も在庫管理も総てが販売計画次第で変わってしまう。

OTBで説明した売上計画とその計画を実現するためにどのような商品構成,価格設定,販促,売場づくり,売り方,人員体制を採るかという具体化案である。

例え,昨年の実績が100しかない商品があったとしても,それは昨年の商品構成,価格設定,販促,売場づくり,売り方,人員体制などの結果であり,今年500という目標を設定し,そのための商品構成,価格設定,販促,売場づくり,売り方,人員体制が設定できれば実現する可能性がゼロというわけではない。

過去の経験からいっても,商品に対する対応を変えることで前年実績の数倍の売上を実現しているケースは珍しくはない。問題があるとすれば,選定する商品の適否(適しているのはマーケットサイズが大きい商品で,それまで自店では本格的に取り組んだことがないような商品,難しいのはマーケットサイズが小さい商品・買う人が限定されている商品)と商品構成,価格設定,販促,売場づくり,売り方,人員体制,売上の内容に応じた売場づくりや売り方,在庫内容の修正など技術的・管理的な問題,そしてどこまで本気になって取り組めるかという意欲の問題である。

もちろん,前年実績を大きく上回る目標を設定するのであれば,予め悲観値(売れなかった場合)・普通値(計画通り)・楽観値(売れすぎた場合)という3点見積もりをしておくことは必要である。目標を達成するための具体策を厳密に検討することはもちろんであるが,売れなかった場合の在庫の処理方法,売れ過ぎた場合の商品手配方法についても綿密にシミュレーションをし,あらかじめ対応策の検討と関連部署・取引先などの了解を取りつけておくことは欠かせない。

年が開ければ,持ち越した在庫は大きな負担となる。しかし,リスクを恐れて何もしなければ前年実績などクリアーできるはずはない。以前,『去年と同じことをしていれば前年比90%』と言われていた時期があるが,現状は,その時よりも確実に悪化している。

したがって,在庫設定や発注をするにも,まずは『売上計画ありき』であり,『売り込み型の商品』について言えば,総ては『売上計画』とそれを実現するための具体化案次第と言うことができる。

②『待ち型の商品』

待ち型の商品については,客数の増加に伴う販売数量の変化をOTBによってシミュレーションすることで,通常に比べてどのくらい多くの在庫を持つ必要があるかを知ることができる。

難しいのは,補充発注に慣れているために,売場のフェイスが満杯である商品を,さらに追加して発注するということが感覚的になじめないことである。誰でも計算してみればすぐに分かることであるが,売場で商品だけを見て発注することに慣れてしまっているとなかなか難しい。

以前と比べれば物流もだいぶ改善されているが,それでも年末年始を考えると,商品によっては通常の2倍から3倍,中には5倍もの発注をしなければならないケースが出てくる。

以前,あるホームセンターで年末年始の発注とそれに伴う作業量の増加をOTBによってシミュレーションしたことがある。それまでの売上推移で12月も売上が推移すると設定して計算すると,12月の最終発注には,通常発注の5から6倍の発注が必要になるという計算結果が出た。発注,荷受,検品,倉庫への格納,品だしなど,どれを採ってもそのような対応は物理的にも不可能という結論になり,11月中旬から定番商品を中心に在庫の積み増しを行っていった。

その時にも問題になったのが,フェイスが満杯である商品の追加発注である。心理的な問題だけではなく,物理的にも置く場所がないという問題が出てくる。

現状で,最も簡単と考えられる対応策は,販売数量が極端に少ない商品,他の商品で代替が利く商品,もともと類似商品が多く定番として不要な商品などを定番からカットし,その分を重点商品のフェイス拡大に当てることである。フェイスを拡大することで最大在庫量を増やすことができ,発注や補充の手間も少なくなるので忙しい年末年始には適した方法である。しかも,よく売れる商品ばかりであるから多少残ったとしても在庫に関するリスクは少なく,年が明けても十分対応が利く。

ここで問題があるとすれば,カット商品の処理,および手間と時間をかけてまでフェイス変更をするというように踏み切れるかどうかという点である。

いずれにせよ,小売業は人と同じことをしていたのでは,それ以上の結果を出すことは難しい。ある有名企業の取締役が,『うちも水鳥と一緒で見えないところでは一生懸命に足で水かいているのですよ』としみじみ語っていたことを思い出す。

何事も楽をしてよい結果を得ることは難しい。このような時期であるからこそ,本来やるべきことでできていないことがあれば真剣に取り組むべきであろう。

処がスムースに行われるようになる。

処がスムースに行われるようになる。

せて確認し,実際の売場運営の中で売上と在庫のバランスを維持し続けるように絶えず調整していくことである。

せて確認し,実際の売場運営の中で売上と在庫のバランスを維持し続けるように絶えず調整していくことである。